Историко-краеведческий музей — является частью комплекса музея-заповедника Ю.А. Гагарина. Располагается в здании гражданской архитектуры — бывшем доме коммерции советника И.Ф. Церевитинова. Дом построен гжатскими мастерами в начале ХIХ века, приблизительно в 1801–1805 годах.

Историко-краеведческий музей — является частью комплекса музея-заповедника Ю.А. Гагарина. Располагается в здании гражданской архитектуры — бывшем доме коммерции советника И.Ф. Церевитинова. Дом построен гжатскими мастерами в начале ХIХ века, приблизительно в 1801–1805 годах.

По своему историческому значению здание уникально тем, что связано сразу с двумя выдающимися сынами нашей Родины: М.И. Кутузовым и Ю.А. Гагариным. 29 августа 1812 года (по старому стилю 17 августа 1812 года) направляясь в Царёво-Займище, М.И. Кутузов проездом остановился в Гжатске. «За пять километров от города его радостно приветствовали гжатчане, вышедшие встретить любимого полководца, … выпрягли лошадей и собственными руками привезли карету Кутузова в город, в дом купца И.Ф. Церевитинова», где в течение нескольких часов великий полководец читал и отвечал на письма.

В советское время в доме располагалась школа. В 1946-47 гг. учился Юра Гагарин. Однажды придя домой из школы, «Юра прямо с порога поспешил поделиться: „Мама! Я учусь в историческом доме“».

Историко-краеведческий музей, рассказывающий историю Гжатско-Гагаринской земли, хранит памятники археологии, предметы бонистики, фалеристики, коллекции монет XIX–XX вв., изделия из драгоценных металлов, бытовую утварь, купеческие торговые инструменты, предметы искусств, оружие, светские и церковные книги и многое другое.

В музее представлено несколько постоянных экспозиций и выставок: «Флора и фауна Гагаринского района», «Я вглубь веков с волнением смотрю…», «Век революций и преобразований», «Гагаринский район в годы Великой Отечественной войны», интерактивная экспозиция «Гончарная мастерская», «Выбор», «100 улыбок Гагарина. Секретная формула успеха» и другие.

Уникальность архитектуры здания, экспозиций, выставок и экспонатов создают не передаваемые ощущения. Равнодушных, после посещения нашего музея, не остаётся. Мы всегда рады нашим посетителям!

Ждем Вас в нашей гончарной мастерской!

Работа с глиной над собственным изделием подарит Вам удовольствие от творчества и бурю эмоций. Ручная лепка позволит сделать уникальную работу и воплотить Ваши задумки в конкретный предмет. Чтобы изделие удалось, наш профессиональный мастер-гончар расскажет все нюансы этого непростого дела. С его помощью каждый сможет создать свой собственный шедевр, который долго будет радовать своего творца или станет прекрасным подарком родным и близким.

В нашей мастерской Вы сможете познакомиться с процессом создания керамики и пройти весь путь изготовления — от сырой глины до полностью готового изделия — своими руками.

Купить билет

Купить билет Элемент не найден!

22 декабря 2022

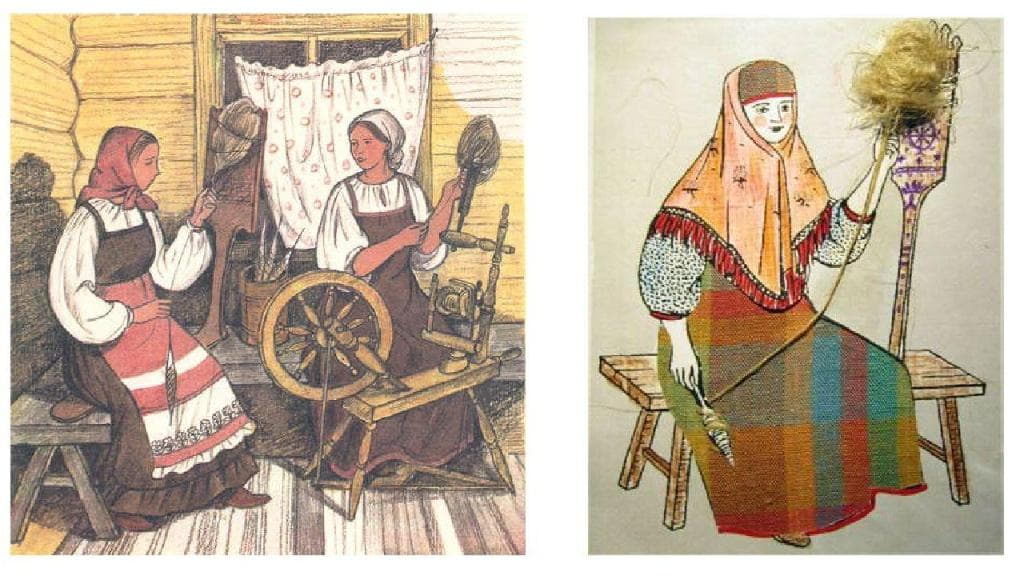

Прядильный сезон начинался в ноябре и длился всю зиму. Долгие зимние вечера хозяюшка проводила за прялкой и веретеном. В XIX веке на помощь крестьянке пришла самопрялка – устройство с маховым колесом и ножным приводом.

Считается, что прообраз самопрялки появился в Индии. В 1530 году она появилась в Германии, её изобрёл каменотес Юргенс из Брауншвейга (Германия). К ХVIII веку она была уже широко распространена в Европе.

Есть разные мнения о времени появлении самопрялки на Руси, одни источники утверждают, что попала она к нам во времена Петра I, но судя по археологическим находкам, в России самопрялка была известна еще в XIV веке. Отдельные ее части обнаружены при раскопках в Новгороде.

Русская самопрялка не только простейшая машина для ручного прядения, но и замечательное произведение искусства. Прялка в основном состоит из точеных деталей, и ее добротность и красота прежде всего зависят от мастерства токаря. Для изготовления токарных деталей используют хорошо высушенную древесину березы. Древесина березы твердая, плотная, однородная и мала подвергается растрескиванию. Поэтому из березы исстари делали всевозможные детали ткацких и прядильных станков.

При прядении на самопрялке рука пряхи дергает шерсть или волокно, шпулька самопрялки, приводимая в движение подножкой и вращающимся колесом, сучит и наматывает нить.

В большинстве регионов России бытовала вертикальная разновидность самопрялки — стояк, когда катушка с рогулькой находится над колесом. Такие прялки называли русскими. У другого типа прялки, лежака (чухонки), прядильный механизм располагается сбоку от главного колеса.

В крестьянском быту самопрялки активно использовали с середины XIX века, особенно в районах, где выращивали много льна. Прядение на самопрялке идет значительно скорее, чем на веретене: на самопрялке в день прядут 400 г шерсти, а на веретене это же количество шерсти прядут 7 дней. Несмотря на большую производительность самопрялки, она все же целиком не вытесняла собой веретена ни в одной деревне. Обычно часть женщин пряла на самопрялке, часть — на веретене. Были места, где самопрялок не было совсем. Население объясняет это тем, что, прежде всего, самопрялка была дорога (в дореволюционное время она стоила 3—5 руб., а это были большие деньги для крестьянской семьи, которая вела чаще всего натуральное хозяйство). Кроме того, работа на самопрялке осваивалась с трудом; молодые выучивались, а для старых, привыкших прясть на веретене, было трудно координировать работу ног на подножке с работой левой руки, дергающей нитку, а также работать левой рукой с той быстротой, которой требовал ход самопрялки. И, наконец, жужжание самопрялки казалось слишком надоедливым; особенно оно мешало па посиделках. Возможно, самопрялку не любили также из-за того, что работа на ножных приводах вообще считалась для женщин вредной, прядение же на веретене — здоровым и благоприятно действующим на психику занятием.

Н. Я. Никифоровский отмечает, что на выводимой нитке отражается настроение и физическое состояние пряхи. Нитка молодой женщины тонка, ровна, круто скручена; нитка пожилой - выходит вялой, толстой, слабо скрученной. У людей неуравновешенных нередко нитка получается неровной: то толстой, то тонкой, то крутой, то слабой.

Если прясть могли только женщины, то изготавливать и чинить прялки было мужской обязанностью. В каждой русской семье была собственная самопрялка, которая обязательно отличалась одним или несколькими элементами от соседской.

Изготовление самопрялок продолжалось до конца 1930-х годов, до появления готовой пряжи фабричного производства.

В фондах ФГБУК «Музей-заповедник Ю.А. Гагарина» хранятся различные самопрялки.

Одна из них находится на выставке «Лён-батюшка» в историко-краеведческом музее. Любознательные посетители смогут узнать, как настраивается самопрялка для качественной работы, попробовать прясть на самопрялке.

Серова Елена Владимировна, ведущий методист ФГБУК «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина

Интерактивная фотодокументальная выставка о различных этапах учёбы, службы и жизни Гагарина, задокументированная в фотографиях 1945-1968 гг.

Дружбе и товарищеским взаимоотношениям будущих космонавтов, их увлечениям и мировоззрению, мечтам и осмыслению космоса посвящена выставка «Выбор».