Историко-краеведческий музей — является частью комплекса музея-заповедника Ю.А. Гагарина. Располагается в здании гражданской архитектуры — бывшем доме коммерции советника И.Ф. Церевитинова. Дом построен гжатскими мастерами в начале ХIХ века, приблизительно в 1801–1805 годах.

Историко-краеведческий музей — является частью комплекса музея-заповедника Ю.А. Гагарина. Располагается в здании гражданской архитектуры — бывшем доме коммерции советника И.Ф. Церевитинова. Дом построен гжатскими мастерами в начале ХIХ века, приблизительно в 1801–1805 годах.

По своему историческому значению здание уникально тем, что связано сразу с двумя выдающимися сынами нашей Родины: М.И. Кутузовым и Ю.А. Гагариным. 29 августа 1812 года (по старому стилю 17 августа 1812 года) направляясь в Царёво-Займище, М.И. Кутузов проездом остановился в Гжатске. «За пять километров от города его радостно приветствовали гжатчане, вышедшие встретить любимого полководца, … выпрягли лошадей и собственными руками привезли карету Кутузова в город, в дом купца И.Ф. Церевитинова», где в течение нескольких часов великий полководец читал и отвечал на письма.

В советское время в доме располагалась школа. В 1946-47 гг. учился Юра Гагарин. Однажды придя домой из школы, «Юра прямо с порога поспешил поделиться: „Мама! Я учусь в историческом доме“».

Историко-краеведческий музей, рассказывающий историю Гжатско-Гагаринской земли, хранит памятники археологии, предметы бонистики, фалеристики, коллекции монет XIX–XX вв., изделия из драгоценных металлов, бытовую утварь, купеческие торговые инструменты, предметы искусств, оружие, светские и церковные книги и многое другое.

В музее представлено несколько постоянных экспозиций и выставок: «Флора и фауна Гагаринского района», «Я вглубь веков с волнением смотрю…», «Век революций и преобразований», «Гагаринский район в годы Великой Отечественной войны», интерактивная экспозиция «Гончарная мастерская», «Выбор», «100 улыбок Гагарина. Секретная формула успеха» и другие.

Уникальность архитектуры здания, экспозиций, выставок и экспонатов создают не передаваемые ощущения. Равнодушных, после посещения нашего музея, не остаётся. Мы всегда рады нашим посетителям!

Ждем Вас в нашей гончарной мастерской!

Работа с глиной над собственным изделием подарит Вам удовольствие от творчества и бурю эмоций. Ручная лепка позволит сделать уникальную работу и воплотить Ваши задумки в конкретный предмет. Чтобы изделие удалось, наш профессиональный мастер-гончар расскажет все нюансы этого непростого дела. С его помощью каждый сможет создать свой собственный шедевр, который долго будет радовать своего творца или станет прекрасным подарком родным и близким.

В нашей мастерской Вы сможете познакомиться с процессом создания керамики и пройти весь путь изготовления — от сырой глины до полностью готового изделия — своими руками.

Купить билет

Купить билет Элемент не найден!

28 февраля 2025

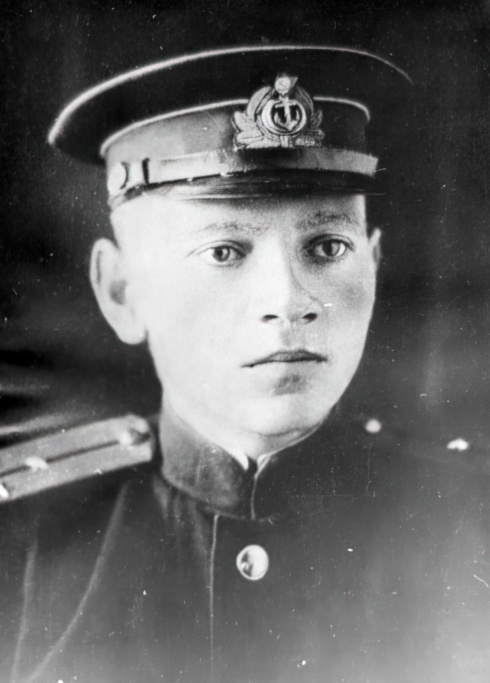

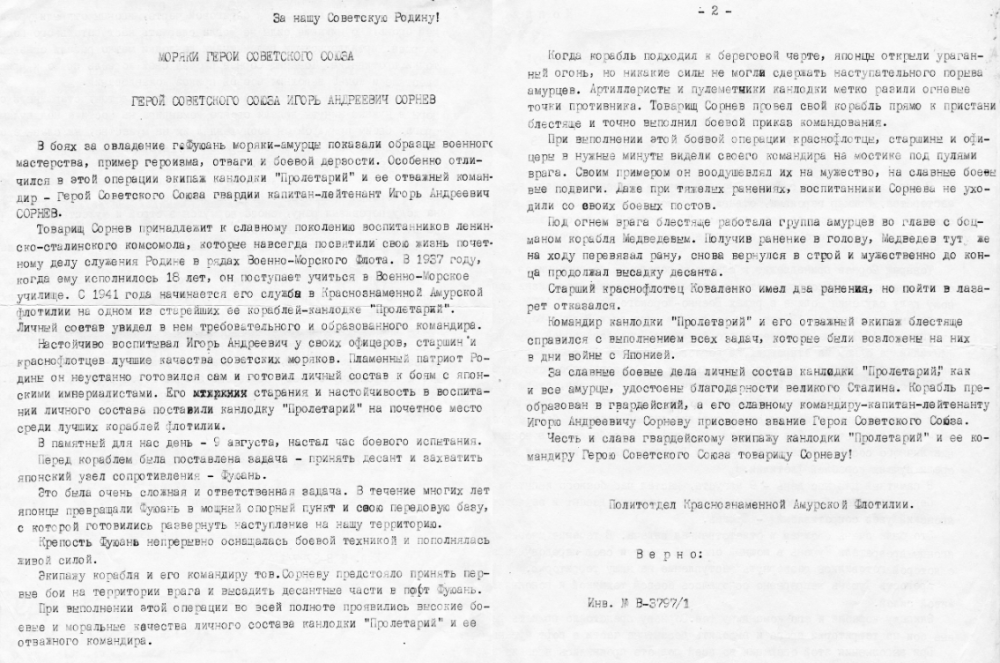

Одним из наиболее известных Героев, наших земляков, является Игорь Андреевич Сорнев. В фондах Гагаринского музея есть крупная мемориальная коллекция Героя, в том числе, его повседневная тужурка, парадная фуражка, погоны и личные вещи. На родину своего отца приезжал сын Олег Игоревич с женой Натальей Леонидовной, который передал музею личные вещи отца.

Родился Игорь Андреевич в Гжатске 19 февраля 1919 года в семье служащего. Окончил десять классов школы. Служил в составе ВМФ с 1937 года.

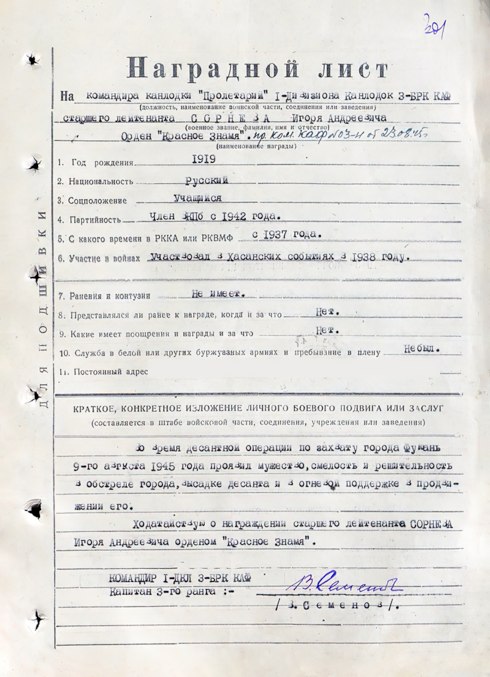

Уже в период Великой Отечественной прошел обучение в Тихоокеанском Высшем военно-морском училище (1941) и окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1943). С 1942 года член ВКП(б). После обучения служил в Краснознаменной Амурской флотилии. Участник советско-японской войны 1945 года.

Слава Героя пришла к Игорю Андреевичу во время Маньчжурской наступательной операции, при штурме укреплений населенного пункта Фуюань.

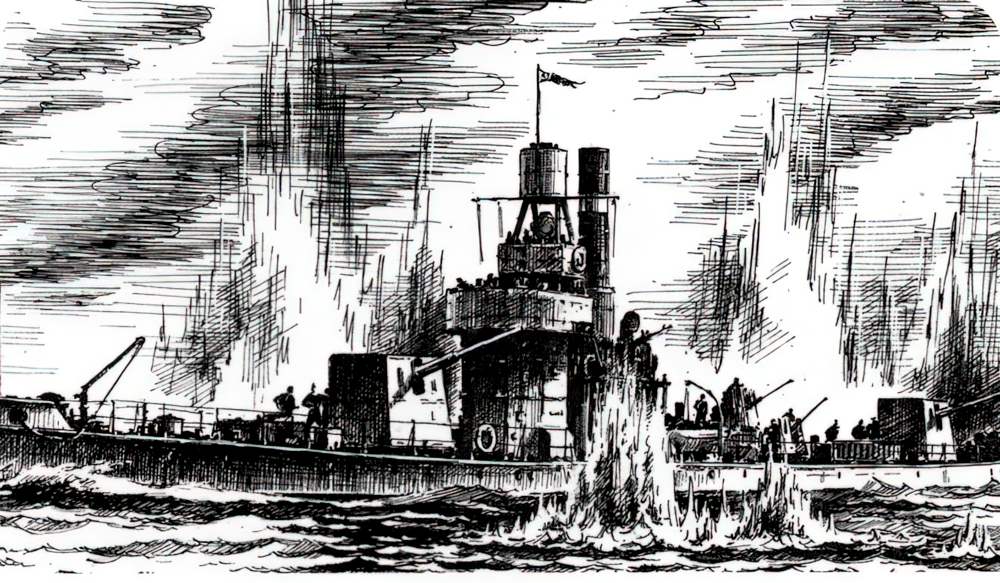

Для Квантунской Армии одним из ключевых объектов береговой обороны являлись укрепления Фуюаня, усиленные дотами, артиллерией, пулеметными точками. Удачное расположение на берегу Амура позволяло японцам удерживать пункт, в том числе, от советских десантных отрядов. Требовалась смелая и решительная атака укреплений не только войсками Второго Дальневосточного фронта, но и подразделениями Амурской речной флотилии.

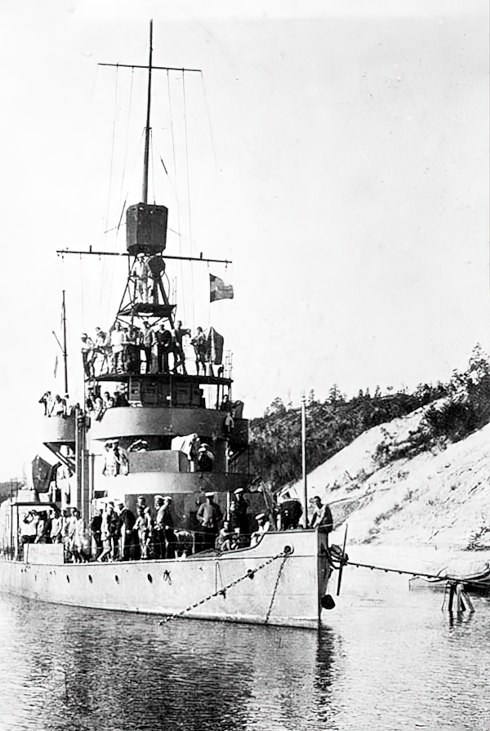

Сильно пересеченная местность и господствующие высоты скалистого берега и сопок давали японской армии серьезное преимущество в обороне. Единственной успешной стратегией могло стать использование эффекта неожиданности и максимальная скрытность маневров перед массированной атакой. Перед моряками-амурцами стояла непростая задача. В ночь на 9 августа 1945 года, соблюдая все правила светомаскировки, в условиях радиомолчания к береговым укреплениям выдвинулись корабли второй бригады Амурской флотилии. Бронекатера с десантом под прикрытием речного острова незамеченными пробрались на рубеж атаки, и, по сигналу, обрушили на японцев залп реактивной артиллерии. Эффект внезапности и шквал снарядов нанесли серьезный урон врагу, и, пока тот приходил в себя, первая волна десанта была успешно высажена на берег. Японцы, несмотря на потери, все же смогли организовать оборону, и по десанту, по речным судам начали работать пулеметы и артиллерия. Захваченный плацдарм необходимо было удержать любой ценой. И тогда в бой вступила канонерская лодка «Пролетарий» под командованием старшего лейтенанта Игоря Андреевича Сорнева. Доставив на берег второй эшелон десанта, канонерка начала огнем и маневром наносить ответный удар по укреплениям врага. Под непрерывным жестоким обстрелом экипаж «Пролетария» успешно поражал огневые точки и артиллерийские орудия противника, обеспечивая успех десантной операции.

Корабельный огонь и умелый маневр позволили советским войскам взять Фуюань к 16 часам того же дня. В этом бою потери японцев составили 70 солдат убитыми и 102 ранеными, оставшиеся 150 взяты в плен. Потери советской стороны до 27 человек убитыми и 51 – ранеными. В ходе операции были также взяты значительные трофеи, японский речной катер и пять складов, но главное, была открыта возможность дальнейшего наступления через Амур на юг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами, доблесть и отвагу старшему лейтенанту Сорневу Игорю Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (N 7131). Канонерская лодка «Пролетарий» получила звание гвардейской 30 августа 1945 года.

По окончании войны Игорь Андреевич продолжил службу на Дальнем Востоке заместителем начальника штаба Тихоокеанского флота. С 1970 года — заместитель начальника Главного штаба ВМФ. Сорнев И. А. в 1978 году вышел в запас в звании вице-адмирала, но продолжал работать консультантом в Институте военной истории Министерства обороны СССР

Игорь Андреевич Сорнев скончался 29 сентября 1982 года в возрасте 63 лет. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Клочков С.А. научный сотрудник историко-краеведческого отдела

В статье использованы материалы из открытых источников

Интерактивная фотодокументальная выставка о различных этапах учёбы, службы и жизни Гагарина, задокументированная в фотографиях 1945-1968 гг.

Дружбе и товарищеским взаимоотношениям будущих космонавтов, их увлечениям и мировоззрению, мечтам и осмыслению космоса посвящена выставка «Выбор».